ワークログ株式会社(以下「弊社」という)は、能登半島地震(以下「能登地震」という)に被災地入りし、被災者アセスメントをシステムで構築し、運用支援した事例をご紹介します。

※ 被災者アセスメントとは 被災者の状況を把握して、支援の必要性を評価すること

はじめに、「被害状況」について

石川県能登地方を震源として発生したマグニチュード7.6、最大震度7の地震が発生し、死者は関連死を含め500名以上と、多くの尊い命が失われました。

改めて、哀悼の意を表します。また、被災者を取り巻く状況としては、1300名を超える負傷者がおり、住家被害としては、全壊約8,000棟、半壊約9,500棟もの大きな被害があった。また、被災者に追い打ちをかけたのが、ライフラインの問題であった。電気は、最大約4万4,000戸の停電し、水道は最大約13万5,000戸の断水が発生した。また、交通網も道路・鉄道・空路が一時不通になる等大きな被害が起こった。

そのようななか、避難所:400か所以上の避難所、避難生活者は最大で7千人を上回った。「自主避難所(ビニールハウスや」と呼ばれる動きがニュースなどで紹介された状況もあり、当初は、地元では、自主避難所の把握すら困難という声がありました。

1. 被災地に向かうまでの経緯

弊社代表の山本は、もともと、コロナ渦の神奈川県庁での支援活動の縁で、神奈川県デジタル戦略本部室のDX推進アドバイザー(以下、「アドバイザー」)として勤務しております。能登地震が発生した直後にも県庁へ出勤していました。

発生後すぐに、神奈川県庁にも、国や被災地等から派遣要請が来ています。山本としても、現地での支援活動を強く希望します。しかしながら、アドバイザーは立場が非常勤職員であり、従来の派遣の仕組みでは、対象外であったことから、派遣者の対象には選ばれません。そうした状況があり「今、立場を言っている場合じゃない。絶対に行く」と山本は一層、奮起していました。

そこへ、電話が入ります。電話の主は、コロナ渦のDX視点での支援をともに乗り切ってきた、神奈川県CIOである江口清貴氏(以下「江口氏」という)でした。電話があったのは、1月6日のことです。

「金沢にいないの?」

江口氏は被災地に必要なDXの支援のため、山本を呼び寄せる準備をしてくれていました。ようやく「現地の支援」へ一歩踏み出します。

2.石川県に到着後、DMATの対策本部での経験

山本に「発災後、すぐに被災地に合流したあとの経験や目の当たりにした光景を尋ねました。

「まず私が入ったのは『DMATの対策本部』でしたDMATは、災害が発生すると、被災した県庁内に対策本部を作り、現場で活動するDMATの指揮を執ります。本部では5人〜7名程度で1チームとなり、搬送調整や物資など担当を持ち活動を行います。

DMATは、普段から災害が起きた場合に備えて訓練をしています。訓練や他の災害での活動に習って行動なさっていると思います。

とはいえ、例えば、能登半島地震は冬季でしたので、暖房器具が機能しているかどうかも、命に関わります。『全く同じ災害はなく、災害の種類・時期・規模・地域などによって都度最適な方法を検討し支援活動にあたっている』というDMATの方のお話にとても納得できました。

発災直後の災害対策本部室は、独特な雰囲気に包まれていました。見たこともないような、鬼気迫る緊迫感がありました。

現場には、災害派遣医療チーム(DMAT)の一員のなかに、神奈川県立病院機構の理事長の阿南英明医師(以下「阿南医師」という)がいました。神奈川県のコロナ対策の統括官であり、山本に対しても的確に指示をだしてくれていた方です。

また、見渡せば、人々のアナログな業務から取り組む光景も展開されていました。

発災から数日後の到着時点では、見る限りIT人材は、山本以外に誰もいませんでした。

全員が多忙という状況のなか、山本自身もまた、早速必要とされるシステム開発に取り組み始めなければなりません。

混沌とする現場で、外から来た支援者に手厚くフォローする余裕などありません。受け身でいては、何も始まりません。話を聞いてまわり、メモをとっていくなかで、高齢者施設の被災状況の管理や、被災者訪問アセスメントとしての仕組みを作成するタスクが浮かび上がってきました。

手伝いに来たからと言って、用意された仕事が振られるわけではありません。自分から声をかけてまわるメンタルじゃなければ、誰も話をふってくれないのが、緊急事態を迎えている現場でした

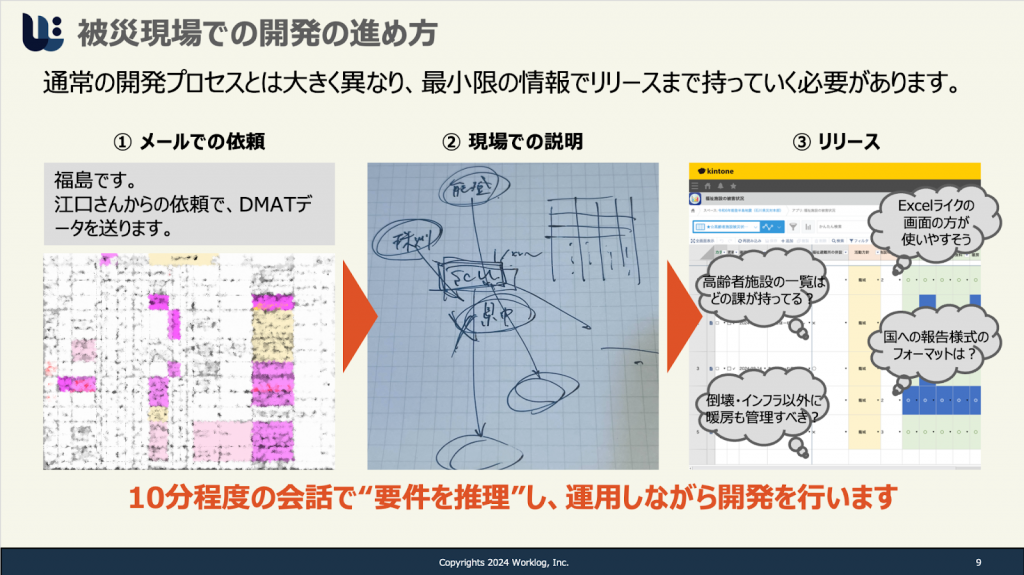

現地で『最短での仕組み』を提供するために、常に最小限の情報から最大限のアウトプットを出そうとしていました。現場の要求や要件をヒアリングする時間はありません。

自分が『地元の支援者や被災者ならば、どんな仕組みがほしいだろう』という当事者目線にたち、デジタル支援の立場から、被災地の力になるよう動きました。

前述した阿南医師を10分程度、つかまえて話をお聞きしその場でメモをとり、ホワイトボードに「システムの仕様」を描き、確認してもらっていきました。ただ、『高齢者施設の被災状況』として管理しなければならない項目も、詳細は定義されていません。

現場にいるDMAT隊員の皆さんに、話を聞かせていただいてまわりました。何度も繰り返しながら、システムを育てていきました」

3. 「要件定義」ならぬ「要件推理」

一般的に、システムの仕様を決定する工程を「要件定義」と呼び、クライアントのヒアリングを経て仕様書を作成していきます。

しかし、災害現場でのシステム開発は、必ずしもITに長けた方が現場にいるわけではなく、誰も正解がわからない中で意思決定が必要です。

そのため、山本は目的・用途を理解した上で必要な機能や管理項目を推測し、実際にプロトタイプを見せながら開発を進めていきます。この工程を「要件推理」と呼んでおり、提案型で開発を進めています。そうして各所と連携し、ようやく県での防災DXの足場を固めることができました。

4.官民連携を振り返って

被災地では、既に、江口氏を筆頭に、防災DX官民共創協議会(通称BDX)と呼ばれる「行政と民間企業の連携体制」が動き始めていました。

そのときの感想を山本に質問しました。

「BDXのおかげで、我々のような外部の民間企業も入りやすく、そこにいる誰もが、同じ命題に向かい、それぞれの役割で行動している印象でした。

普段なら、こういう時、『あなたたちは誰』という雰囲気になるので、プロボノとはいえ、その裏には何か営利目的があるんじゃないかと心配されてしまいます。

ですので、石川県は、我々民間企業をよく受け入れてくださった、と思います。

なお、今回の活動に対し、その時のことを振り返り、石川県からは、次のような評価をいただきました。

5.石川県からの評価

「もし、企業の皆さんが支援に入らなければ、避難者の記録をつけるツールを備えていなかったので、ノートにつけることになっていたと思う。

さらに、被災者への訪問は、市町も行ううえに、(広域避難のため)県も行うことになる。そのため、県も市町もそれぞれノートにつけるというやり方になってしまう可能性があった。

そうなっていたら、互いに共有できず、おのおのが、被災者の方にアセスメントに行かなければならなかったかもしれない。

ところが、今回、連携した企業の皆さんのほうから『データベースを構築して、項目や形式をそろえて、手分けしてアセスメントできる』と言ってもらえて、迅速に画面をつくってもらえて、市町にも説明しながら、効率的に避難者のもとを回ることができた」と。

<了>

小池

< ワークログ株式会社とは>

『テクノロジーでアソボウ』をビジョンに掲げ、個人が持つ知見・強みを活かし、企業のシステム開発や事業企画を支援。システム開発においては、上流工程から参画しビジネス面を考慮しながら行う提案型の要件定義が特徴です。

スピードが求められる場面においては特に定評があり、自治体、大学、不動産業界、人材ビジネス業界など、短期間で成果を出す「本当に意味のあるシステム開発」を求める様々な業界から絶大な評価を受けている。

2020年3月より、神奈川県新型コロナウイルス感染症対策本部の企画・開発に参画し、感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム、発熱等診療予約システムなど、数々のシステムをリリースしています。

代表の山本は2023年7月より神奈川県のDX推進アドバイザーに就任。今後はさらに幅広い業界のDX推進を目指します。

商号:ワークログ株式会社

代表者:代表取締役 山本 純平

本社所在地:〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-2 グランドメゾン九段805

設立:2019年6月

事業内容:IT・コンサルティング