近年、非エンジニアでもアプリやサイトを制作できるノーコードツールが各業界から注目されています。

今回ご紹介するのは、アメリカ発のGlide。直感的に操作することができるため、プログラミング言語がわからなくても簡単にアプリやサイトを作ることができるツールです。

今回は、そんなGlideの特徴や料金、活用事例を徹底解説。「プログラミングはできないけど、アプリを開発してみたい…。」と思っている方は要チェックですよ◎

Glideの特徴

非エンジニアでも簡単にアプリやサイトを作ることができるGlide。ここからは、その特徴を3つご紹介します。

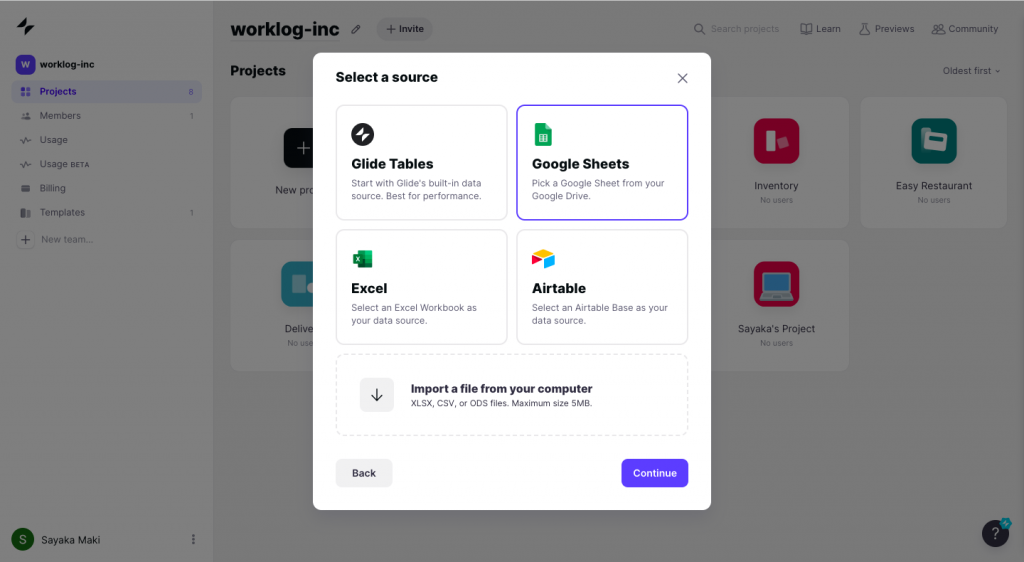

(1)データベースをスプレッドシートで管理できる

最大の特徴はデータベースをGoogleスプレッドシートやExcelで管理できること。シートにデータを記載しておくだけで、簡単にアプリを作ることができるのです。

スプレッドシートやExcelは多くの企業で導入されているため、普段から使っている方も多いはず。使い慣れているツールを連携するだけでアプリやwebサイトが作れるのは魅力的なのではないでしょうか。

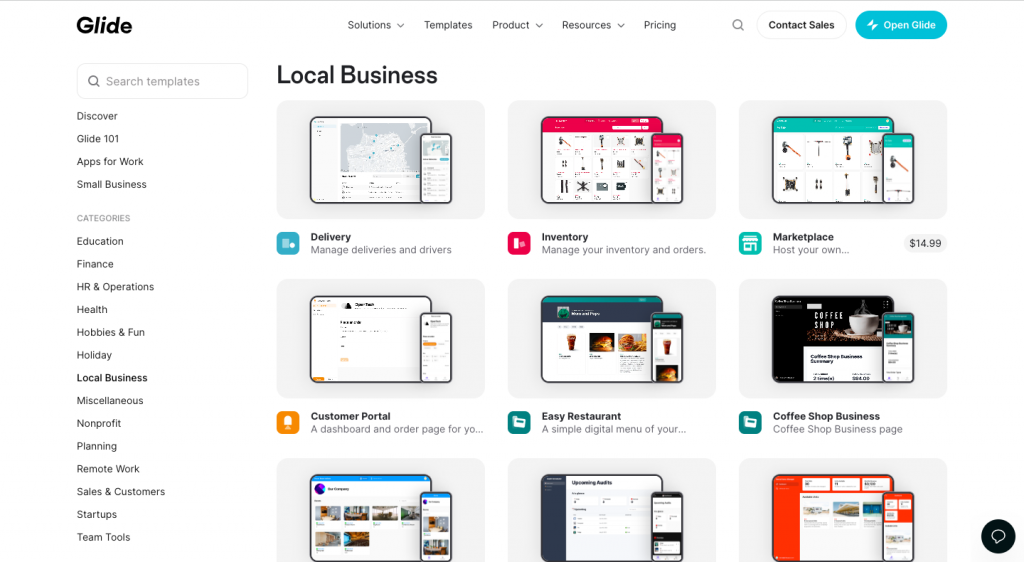

(2)テンプレートが豊富

Glideには、豊富なテンプレートが用意されていることも特徴。日本語対応をしていないため英語で検索する必要がありますが、カテゴリごとに分かれているため非常に探しやすいです。

例えば、ECサイトを作りたいと思ったらテンプレートから「Marketplace」を選択すれば簡単にサイトを制作することができます。

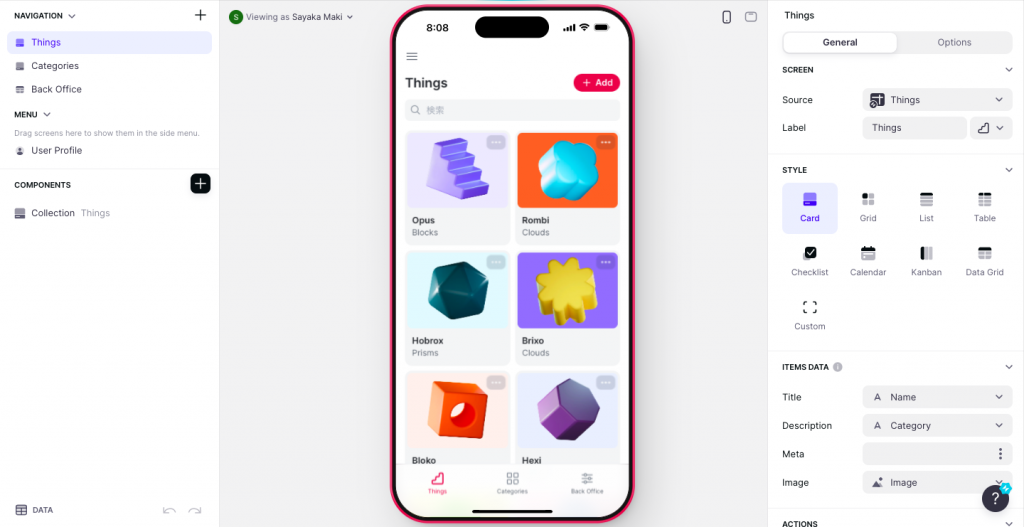

(3)直感的に操作できる

非常にシンプルな設計をしているため、直感的に操作することができるのも特徴のひとつ。プログラミング言語が一切わからない方でも、簡単にアプリやwebサイトを作ることができます。

スマートフォンの画面を見ながら操作が可能なので、完成形をイメージしながらアプリを作成できるところも魅力的です。

Glideの料金

Glideは基本的には無料で使用することができますが、機能が充実した有料プランも用意されています。

詳しい料金プランは以下の通りです。

金額によってアプリを利用できる人数が変わってくるため、まずは無料プランで試してみてから、グロースするタイミングで有料プランへの切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。

Glideの活用事例

非エンジニアでも簡単にアプリが作れるGlideは、様々な分野で活躍しています。ここからは、Glideの活用事例をご紹介していきます。

(1)仙台市の避難場所MAP

仙台市の避難所が一目で確認できる避難場所MAPアプリは、1日で作成されました。Googleスプレッドシートにデータを記載しておくだけでアプリ開発を行えるのはGlideならではですね。

(2)瀬谷区公園マップ

横浜市瀬谷区の公園がわかりやすく整理された公園マップ。横浜市が公開しているデータベースを活用して作られているため、ほとんど時間をかけずに開発することができたそうです。

(3)図書管理アプリ

Googleスプレッドシートに入力した書籍の情報を読み込み、画面に表示するアプリケーションです。

著者情報や出版元情報などが自動で抽出されるように、GAS(Google Apps Script)が使用されており、ISBNコード(国際標準図書番号)を入力するだけで、ISBNコードに紐づく図書情報が自動的に抽出される設計になっています。

まとめ

今回は、非エンジニアでも簡単にアプリやwebサイトを作ることができるGlideの特徴や料金、活用事例についてご紹介しました。

次回は、実際にGlideを使ってアプリケーションを作成していこうと思います。

自社でGlideなどのノーコードツールを取り入れたいとお考えの方は、ぜひお気軽に無料相談をご活用くださいね。

▼無料相談はこちら