1 神奈川県のコロナ対策「神奈川モデル」とは?

2020年2月、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な感染が広がるなか、日本では、3,713人を乗せた大型客船が横浜港に入港し、症例712例が確認されました。神奈川県では、「大型客船の陽性患者」を受け入れることになります。こうして、日本の「コロナとの戦い」は幕を開けました。

神奈川県(以下「県」)では施策の検討に入ります。その後、講じた施策の数々は、のちに「神奈川モデル」と呼ばれ、多くの自治体が、コロナ対策を検討する際に参考にしました。その一環に、kintoneでつくったシステム事例もありました。ワークログ株式会社(以下、「弊社」)が伴走支援しており、当時、多くのメディアに紹介されましたが、今回、当時、何もないところからスタートした日々を振り返ります。

2 神奈川県庁から山本への連絡

「明日から県庁来れる?」

入港から1か月後の3月、神奈川県の新型コロナウイルス感染症対策本部の統括官であった、畑中洋亮氏からの連絡が、弊社代表の山本のもとにありました。

山本のコンサルのスキルについての評判を聞きつけ、共通の知人を通じ紹介されたとのことでした。すぐに神奈川県庁に向かいますが、まだ「どんな施策が有効なのか」が、全国的にもわかっていない時期でした。

呼んでもらった期待に応えたいものの、当時山本は防災も医療も知見がなく、なにか斬新な解決策があるわけではありません。何もないところから、目の前の課題の解消を進める必要がありました。

山本は、そんな混沌とする状況のなかで、何もないところから、状況の把握から対策までを言語化し、明示できる資料から始める必要を感じました。言い換えれば「新型コロナウイルス感染症に関する課題と対策の整理」です。

神奈川県庁に到着し、軽く挨拶を済ませるとすぐに畑中氏と15分程度の会話をして、現在抱えている課題を資料に落とし込む作業が始まりました。

最初は、例えば「搬送のパターンの洗い出し」や、「陽性患者数の試算」など、「対策を進めた結果、どういうことが起こるのか」と現実に起こることの想定を鮮明にしていきます。

3 神奈川県庁と連携しはじめて

当時の心境として、山本に「関わり始めた神奈川県庁への印象はどんなものでしたか」と尋ねると、次のような心のうちを明かしてくれました。

「2020年4月に神奈川県内に新型コロナウイルス感染症対策本部が立ち上げられ、各部署から応援職員が集められました。

私自身、災害も医療も関わったことのない分野でしたが、職員も同様の状況で、かつ未曾有の病原体でしたから、皆手探りの中答えを探していました。

それでも、”役所”に対して大きく印象が変わったことを明白に覚えています。

私は月200時間残業するような経験もあり、自分のことを”ブラックエリート”なんて呼んだりするのですが、どうせ”お役所仕事”で、午後5時には帰ってるんだろって思ってたんです。

でも自治体の方々って、本気で県民のことを考えているんです。

県民の生命をどうやって守るのか、毎晩それを議論し行動を起こしていました。業務トラブルがあった際も、有志で応援を募ったところ、30人以上の職員が休日返上で集まったんですよ。一般企業ではありえないと思いました。

こういう本気で課題に立ち向かっている人がいるなら、できることは全てやろう、そう強く思いました」

4.「感染防止対策取組書」「LINEコロナお知らせシステム」

さっそく、施策が打ち出されていきます。

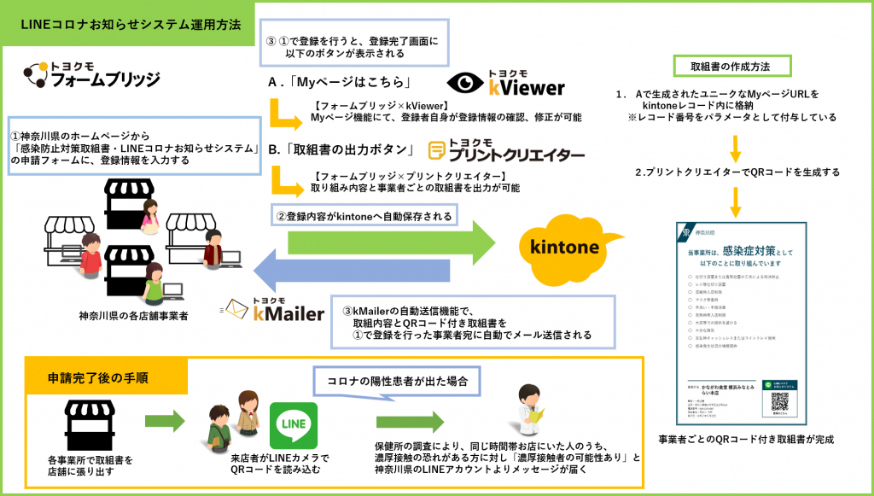

◆飲食店に掲示する共通様式の帳票を出力した「感染防止対策取組書」

目的は飲食店等の事業者に対して、正しい感染防止対策を伝えることです。

当時はまだ感染防止方法の情報が錯綜しており、フェイクニュースなど誤った情報も溢れていました。県では、「推奨する感染防止策」を提示し周知する必要がありました。

そこで、「感染防止対策取組書」は、各店舗などが行っている感染対策を載せ、統一された様式に出力し、お客様の目につくところに掲示してもらうための事業です。

◆店舗などで陽性者が発生した際に通知が届く「LINEコロナお知らせシステム」

同時に「LINEコロナお知らせシステム」も提供を開始しました。来店したお客様が、店内に掲示してあるLINEのQRコードを読み込んで登録しておくと、その店舗で陽性者が発生した場合、保健所からお知らせをもらえます。感染が強く疑われるときに役立ちます。

どちらも最初の「緊急事態宣言が解除される2020年5月」に公開しましたが、当事業への参加が、事業再開の条件になる仕組みになっていたこともあり、またたく間に登録が増えていきました。

どちらも、システムの要件をイメージしていたので、サイボウズ社が提供する「kintone」と、トヨクモ社が提供するkintone連携サービスの「フォームブリッジ」「kViwer」「プリントクリエイター」を活用し、5日間の開発日数での公開が叶いました。

次の図は、両システムの大まかな概要です。

さらに、医療機関への対策にうつります。

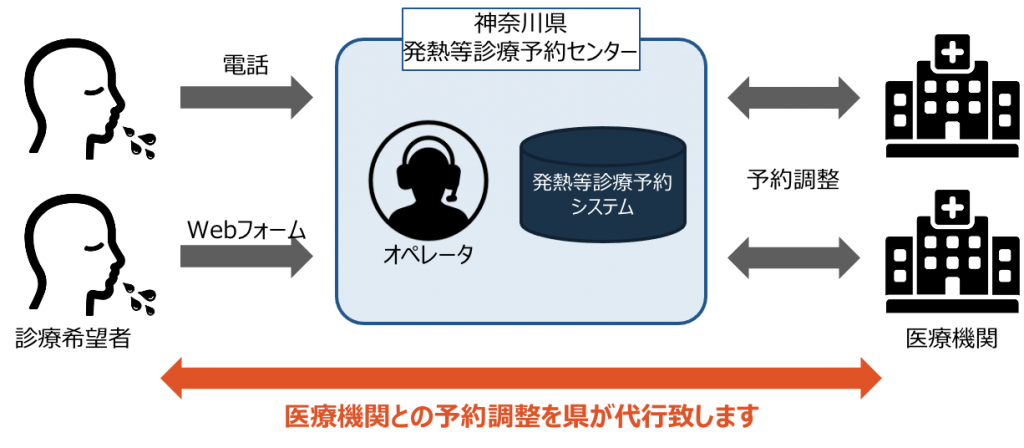

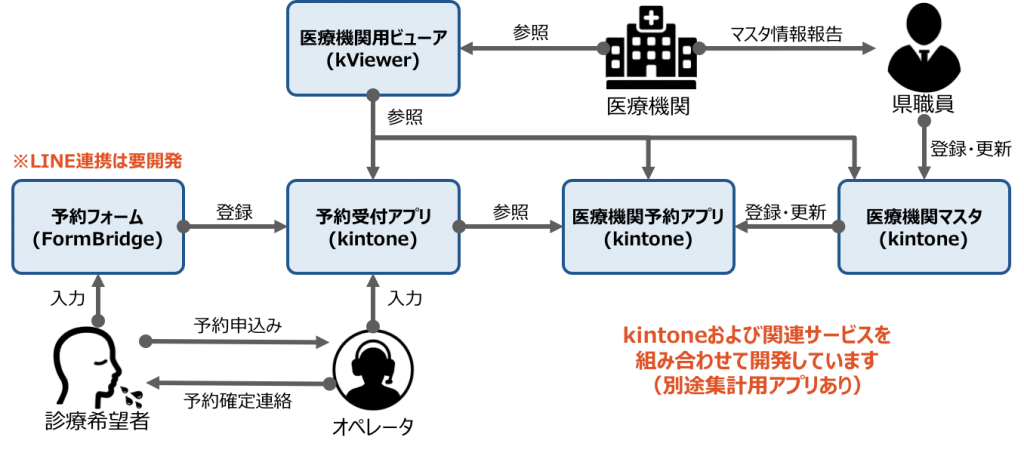

5.診療予約を県が代行し、医療機関の負担を減らす「発熱等診療予約システム」

陽性患者が殺到し、本来、医療を受けなければならない人に届かなくなるという課題がありました。県では、診療予約の窓口となる「発熱等診療予約センター」を開設しました。全国に先駆けての設置です。診療予約を県が一手に引き受け、医療機関に診察希望者を振り分ける仕組みです。

その際に、弊社では診察希望者を県が各医療機関に振り分け、マッチングする「発熱等診療予約システム」を1ヶ月で開発しました。

感染防止対策取組書とは異なり、県民がユーザーになるため、より利用者にとって使いやすいインタフェースにする必要がありました。そのため、県がコロナ禍で開設したLINEアカウントを活用し、LINEから診療予約を行えるよう開発を進めました。

また、電話口ではオペレータが診療希望者の住所・症状に応じて医療機関との調整をしやすくするため、コールセンターを持つ事業者とも綿密に打合せを行い、仕様を決定しました。LINEを持たないユーザーからの予約も受け付ける必要があったため、陽性患者全員に支援が届くよう、様々な考慮が必要でした。

6.神奈川県庁での経験を経ての山本の心境

山本に、長期にわたった活動を経ての質問を2つしました。

まずは、「現在、どのような業務につながりましたか」と尋ねました。

「私はいわゆるSIerで10年以上経験のあるスーパーエンジニアではないし、大手コンサルティングファームで鍛えられた一流コンサルタントでもない、中途半端な人なんです。でも一応ちょっと開発はできるし、資料作成も比較的早いし、100点とまではいかないけれど、高速に70点を叩き出せるという自負があるんです。

この中途半端な人材がどういう領域で活きるだろうかと、ずっと社会に出てから考えていたんですが、その1つの解が『災害医療』なのかなと。

災害現場では”トリアージ”と呼ばれる、患者の状態をランク付けし、救助の優先度を決めることが行われています。それはそもそも全員を救うのではなく、”救える生命を救う”という

考え方が根底にあります。

災害医療の分野で必要なシステムもそれに近いと思っていて、完璧を求めるより、最低限のリリースでとにかく早くリリースすることが求められます。そういう意味では、私のような中途半端な人材が、最も光る場面ではないかと考えています。

その後、能登半島地震や奥能登豪雨での災害支援活動にも関わりましたが、今後は災害医療の分野において、コロナでの経験を活かしていきたいと思っています」と自己分析を打ち明けてくれました。

続いて「神奈川県庁と良好な連携でしたが、あえて、行政に求めることはありますか」と尋ねました。

「ま、次期災害に備えた準備とかは、言わずもがななんですけど。

それ以外で言えば、当時対策本部で働いていた職員に、スポットライトが当たったらいいなと思います。

知事とか、統括官とか、そういう偉い人たちの活躍が表に出るのはどうでもいいんですよ笑

それは当たり前というか、上の立場なんだから責務を全うするのはある意味当然のことで。

ただ、当時一緒に対策本部で働いた一般職員の多くは、身体を酷使し、時には危険のある業務に就いていたわけです。だって、湘南国際村に療養施設を立ち上げた時には、職員が防護服を着て清掃業務とかしてたんですよ? そういう職員1人ひとりの協力を得て『神奈川モデル』は実現されたわけで、それが庁内できちんと評価され、当時の取組が後世に引き継がれるよう仕組みから整えてほしいなと思います」

7.神奈川県の医療危機対策統括官だった畑中洋亮氏から

2020年2月、神奈川県の新型コロナウイルス感染症対策本部の 統括官であった畑中洋亮氏から最初の電話をいただいた頃は、山本は、会社の2期目にあたり、売上確保に邁進していた頃でした。それまで、医療、感染症はもちろん、県庁職員を誰一人知らない状況でした。さらに、コロナや支援策の模索はニュースで報道されているものの、傍観者の一人にすぎませんでした。

畑中氏とは、その後対策本部が解散するまでご一緒させていただいています。コロナが落ち着いた頃、当時を振り返って 次のようなメッセージをもらいました。

「実は、県庁で初対面で会った時は『線が細いが大丈夫かな?』と思ったけれど、その直後からの「爆裂な仕事の仕方」に信頼を固めていきました。

『数分の会話』で戦略資料とシステム実装の8から9割が作れる。『事業概要・業務フロー・実装イメージ・プロトタイプ』と、ここまでが数日でアウトプットされる。それで意思決定の調整を私がして、フィードバックし、数日で最終化して公開。その繰り返しでした。

コロナ以外の災害現場でも同様です。行政のデジタル人材は、このレベルであってほしい、そういう人です。災害支援部隊とも互角を張って現場に飛び込んで行き、輪の中に入っています。めらめらと誰よりも強い信念というか執念を持っている、かっこいい漢です」(一部、略)

< ワークログ株式会社とは>

『テクノロジーでアソボウ』をビジョンに掲げ、個人が持つ知見・強みを活かし、企業のシステム開発や事業企画を支援。システム開発においては、上流工程から参画しビジネス面を考慮しながら行う提案型の要件定義が特徴です。

スピードが求められる場面においては特に定評があり、自治体、大学、不動産業界、人材ビジネス業界など、短期間で成果を出す「本当に意味のあるシステム開発」を求める様々な業界から絶大な評価を受けている。

2020年3月より、神奈川県新型コロナウイルス感染症対策本部の企画・開発に参画し、感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム、発熱等診療予約システムなど、数々のシステムをリリースしています。代表の山本は2023年7月より神奈川県のDX推進アドバイザーに就任。今後はさらに幅広い業界のDX推進を目指します。

- 商号:ワークログ株式会社

- 代表者:代表取締役 山本 純平

- 本社所在地:〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-2 グランドメゾン九段805

- 設立:2019年6月

- 事業内容:IT・コンサルティング