令和2年の新型コロナウイルス感染症、令和6年に発生した能登半島地震・奥能登豪雨を振り返ってみれば、これからの災害対策においてデジタルは欠かせないことは言うまでもない。

一方で、災害大国である日本をもってしても、いまだに災害時のデジタルツールが確立されていないことも事実だ。恐らく大半(というか全てと言っても良いであろう)、被災した都道府県を始めとする各自治体は、このデジタルの分野で苦労しただろう。

そこで本記事では、主に都道府県に向けて、平時から準備すべき災害対策について、防災DXに関わってきた立場から意見を述べたいと思う。

そもそもなぜデジタルツールは確立されていないのか?

毎年全国各地で災害は発生し、南海トラフ地震の危機も高まっている中、有事におけるデジタルツールが確立されていないのはなぜか。その理由は明白だ。それは、

平時において災害対応の予算がつかない

もうこの理由に限る。災害対応に関わったことのある自治体担当者であれば、同じことを言うだろう。いつ起きるかわからない災害のための開発費は、予算が通らないのだ。

加えて厄介なのは、国は都道府県が活用するデジタルツールの開発までは行わない。コロナ禍においても国からは”こういう事業をしろ”という通知は来たものの、運用に際して必要なデジタルツールは各都道府県で調達すること、ということが決まり文句であった。

それはある意味仕方ない。都道府県毎に事情は異なるし、もっと言えば災害によっても課題・ニーズは異なることから、全てのニーズを叶える魔法のようなシステムの構築は現実的ではない。

最初から全国統一を諦められたこの状況下で、能登半島地震を横目に、各都道府県はどうしたら良いものかと戦々恐々としていることに違いない。

そこでひとまず、予算をかけずとも検討すべき事柄について記載していく。

1. 民間事業の受入準備と指揮系統の確立

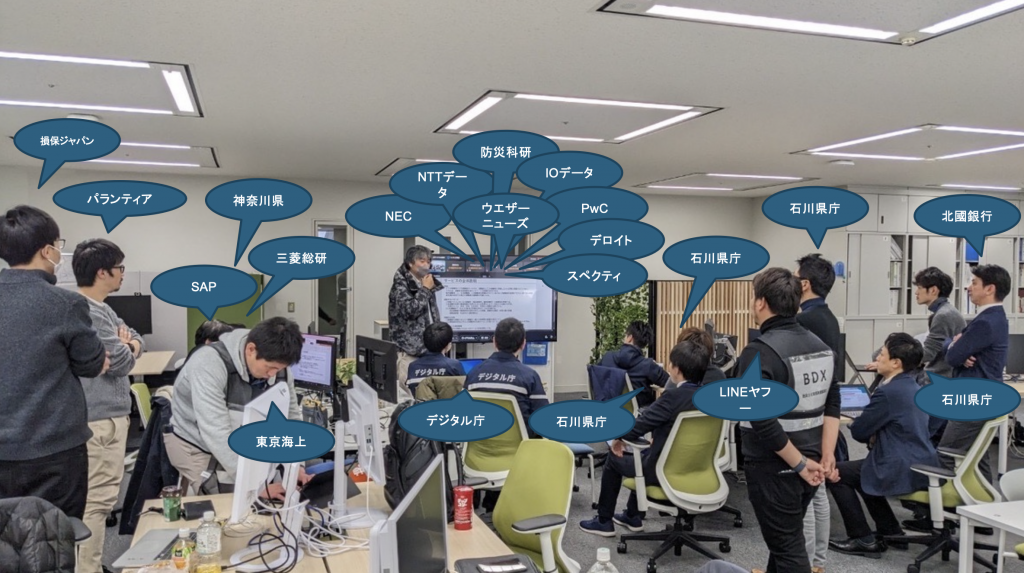

能登半島地震では、防災DX官民共創協議会の会員を中心に、多くの民間企業が防災DXに関わった。これは当然、石川県庁が積極的に受け入れてくれた、という意味でもある。その結果、避難所管理、被災者DB、被災者アセスメント、避難所チェックインなど、数多くの仕組みが高速に構築されていった。

この結果を受け、デジタル庁は令和7年度「災害時の民間デジタル人材派遣についての調査検討業務」を公募した。これは、今後災害時に民間企業からデジタル人材を積極的に登用することを示唆している。

つまり、都道府県は民間のデジタル人材が派遣される前提で、その受入と指揮系統を想定しておく必要がある。

まず想定しておくべきことは、民間デジタル人材の活動場所の確保だ。DMATの対策本部と同様に、県庁内にデジタル部門の作業場所を用意し、そこに民間デジタル人材および県のデジタル担当を一同に集める。そうなれば、ある程度の広さが必要になる。

加えて、民間デジタル人材を束ねるマネジメント機能を県内に有しておく必要がある。その担当課は恐らくデジタル推進室等になると思われるが、予めそのような役割を定めておくべきだ。

2. デジタルツールの選定

予算がつかないとしても、有事が発生した際にどのツールを使うかは選定しておくべきだ。いざ有事になった際に必要になるであろうツールをいくつか例示しておく。

プロジェクト管理ツール

複数のメンバーでタスクをこなしていくなら、プロジェクト管理ツールは必須だ。タスクの内容を登録し、担当者を決め、期日を設定すれば進捗状況も管理することができる。

最近ユーザが増えているのはBacklogで、UIがわかりやすく初見でも使いやすいのが特徴である。その他AsanaやTrelloなどのツールもあるが、あまり自治体での利用は聞かない。

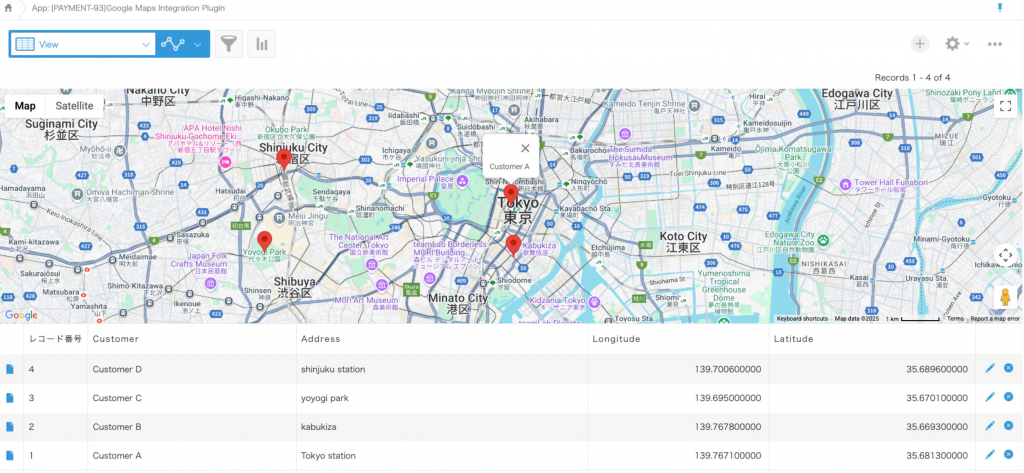

データ収集・管理ツール

避難所運営、仮設住宅の提供、物資の提供など、あらゆる災害支援活動において必要になるのは情報管理だ。今まではExcelや紙で管理されることも多かったが、都道府県と市区町村との連携だけでなく、現場で支援活動に当たる各団体から情報を収集すること、共有することを想定するとデジタルツールを使うことが好ましい。

実際に災害現場でよく見るツールとしてはkintoneが挙げられる。ノーコードツールの中でも仕組みを構築しやすく、開発経験のないユーザであっても比較的容易にスキルを身につけられる。能登半島地震でも、被災者アセスメントをkintoneベースで構築しただけでなく、各市町村や団体でも情報管理のツールとして利用されていた。その他、SalesforceやPowerAppsでも機能としては満たしている。最近ではServiceNowも自治体での利用をよく聞くが、いずれもノーコードで短期間で開発できるツールを選定すべきと考える。

BIツール

情報管理としてツールを導入しても、一定数Excelが残ってしまうことはよくある。市区町村や各支援団体が別のツールを使って情報収集しており、それをExcelで提供してもらうことも想定できるだろう。

その場合、複数の情報を統合し、集計・分析をするためのBIツールがあると全体を俯瞰して把握できる。能登半島地震ではPalantir社のFoundryが採用され、データの名寄せからクレンジング、他社システム連携、ダッシュボード開発まで行った。その他、情報管理ツールとしてSalesforceを採用したのであれば、Tableauも使いやすく便利だ。

3. 職員のITリテラシーの向上

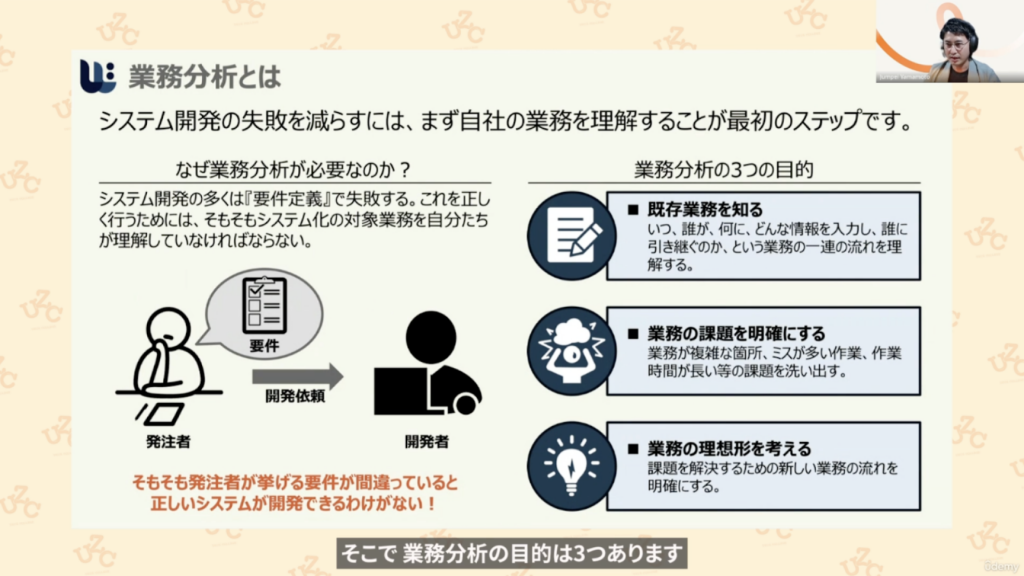

システム構築は派遣された民間デジタル人材に依頼するとしても、職員もそれぞれのツールで何ができるか、くらいは理解しておいた方が良い。

加えて、仕様を検討する際に必要な業務フローも設計できるよう、平時から経験を積んでおくべきだ。弊社代表が監修した、業務設計の教材も参考にすると良い。

さいごに

災害時に派遣されうる民間デジタル人材と、平時のうちから関係性を構築しておこう。有事において「はじめまして」からスタートするよりも、事前に課題やツール、役割を整理しておくと迅速に対応できる。都道府県に迷いがあると、優秀なデジタル人材が派遣されても、一緒に路頭に迷ってしまうのだから。