どうでもいい話題も、図にすればなぜか深く見えてくる。

この番組は頭の体操、時々悪ノリ。見えるようで見えない構造をスッキリ整理する、そんな図解系ラジオです。

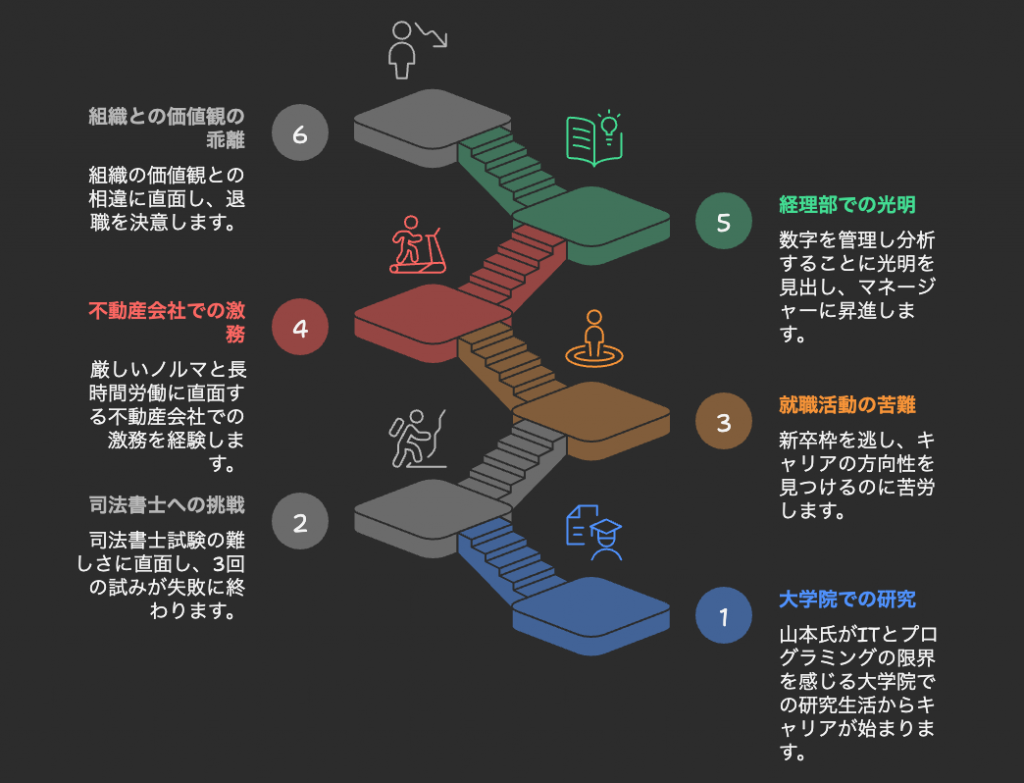

今回のテーマは「山本の自己紹介 〜社会人デビュー編〜」です。

※ 本記事はポッドキャストの内容を元に生成AIを活用して記事化・図解しています。

研究室の光とアンパンマン的正義感

深夜の研究室、パソコンの前で「プログラミングって一生できる?」と自問する山本。答えは「無理」。

その瞬間、彼の視線は資格の本へ。弁護士はさすがにハードル高い、じゃあ次のページ…「司法書士」発見! 登記も訴訟もできて、人助けもできる。まるでアンパンマンのような響きに胸が熱くなる。

そこから始まる二重生活。昼は研究、夜は予備校、深夜はファミレスで条文バトル。模試では勝つのに、本番は罠にかかるピュアさ炸裂で三連敗。

合格率3%の壁に撃沈したが、彼は笑って言う。「やれることは全部やった。…でも全部罠に引っかかった」。

就活サイトから締め出された男

大学院を出て司法書士にも敗れ、肩書は「25歳フリーター」。

マイナビもリクナビも「次の世代どうぞ〜」と門を閉ざす。企業HPを一つひとつ回る姿は、ほぼ巡礼者。履歴書を送りまくるも、窓口すら閉じている。

半年間の“無限就活地獄”でついに見つけたのが「第二新卒」の文字。救済の神かと思いきや、出会ったのは同い年の25歳社長・今村氏。「俺はフリーター、あなたは社長」その落差に笑うしかない。

そこからは急展開。1か月で5社受験、内定の電話に大宮駅で男泣き。周囲の人は「失恋か?」と思ったかもしれない

社長室ひとり部署と軍隊研修の悲喜劇

念願の社会人デビューは不動産会社。

だが待っていたのは月200時間残業、朝礼7時スタート、帰宅は深夜2時の“デスゲーム”。

さらに新設の社長室に配属されたが、部員は自分ひとり。しかも上司は社長。やっても怒られ、やらなくても怒られる理不尽サンドイッチに毎日挟まれる。

ところが経理に異動してからは大逆転。数字は裏切らない。正解がある世界で力をつけ、総務も情シスもこなし、ついにマネージャー昇格。

だが次に待っていたのは「軍隊研修で叫べ!」の命令。

声が枯れるまで叫ぶ合宿なんて、カラオケで十分だ。彼はきっぱり「辞めます」と伝えた。昇格祝いより退職届の方が似合っていたのだ。

まとめ

司法書士三連敗から、不動産会社での社畜生活、そして軍隊研修を拒んで退職へ——。山本淳平のキャリアは、安定とはほど遠く、むしろ笑いとツッコミどころ満載の“社会人ガチャ”そのものでした。けれど、挫折も残業も、振り返れば全部ネタになる。だからこそ彼の話は聞いていて面白いし、どこか救われるのです。

さて、ここまでで「25歳フリーターの社会人デビュー編」はひと区切り。

でも物語はまだまだ続きます。次回は 「転職活動 再び」。基礎(フリーター)と早期離職という最悪のレッテルを背負った山本が、どうやって次の扉を開いていくのか? 果たしてまた泣くのか、笑うのか。どうぞお楽しみに!