どうでもいい話題も、図にすればなぜか深く見えてくる。

この番組は頭の体操、時々悪ノリ。見えるようで見えない構造をスッキリ整理する、そんな図解系ラジオです。

今回のテーマは「山本の自己紹介 〜完結編〜」です。

※ 本記事はポッドキャストの内容を元に生成AIを活用して記事化・図解しています。

カオスから始まる独立ストーリー

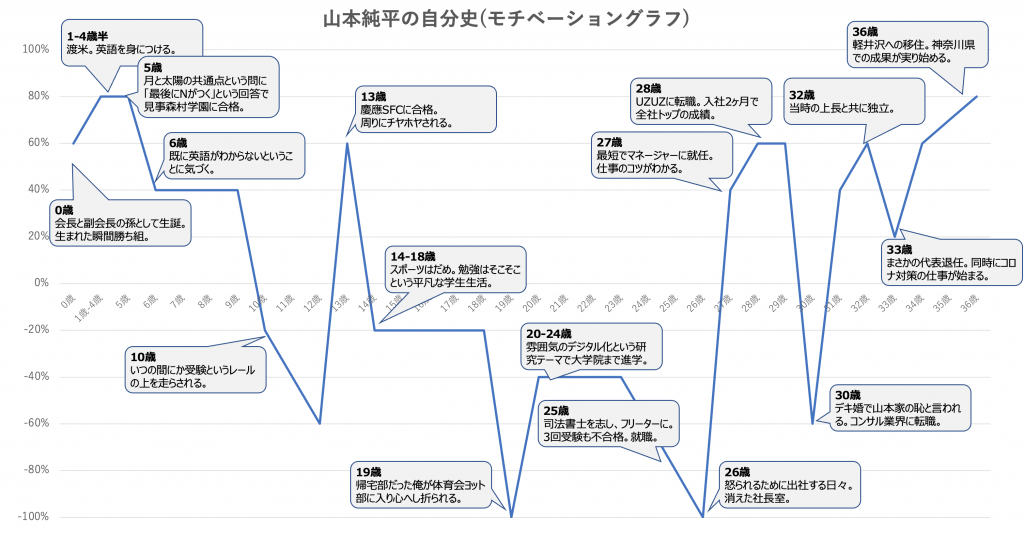

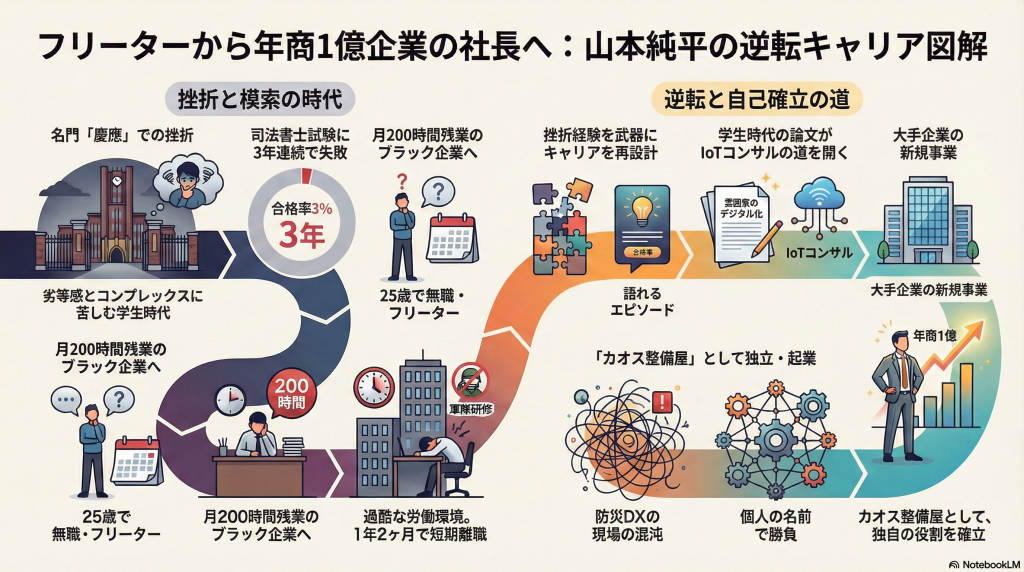

司法書士を志しながらITの現場へ舵を切り、2019年に独立――山本淳平の出発点は、計画どおりではなく“カオス”だった。

上司の誘いで即断し、ワークログを立ち上げ、当初は不動産・人材など身近な縁から小規模な受託開発を重ねる。営業も要件定義も実装も運用も一人で回す日々は、無駄を削ぎ、構造化の筋力を鍛えた時間でもある。

番組でたびたび語る「図解思考」は、この泥臭い現場経験から生まれた武器だ。曖昧な前提を解体し、因果を線で結ぶ。会議の“空気”を図に落とせば、意思決定は前へ進む。肩書きの強さより、成果で信頼を得る――そんなスタンスが少しずつ案件の質を押し上げ、やがて公共領域の扉を叩く足音へと変わっていく。

混沌を恐れず踏み出した一歩が、のちの防災DXへの必然を育てた。

代表交代と「防災DX」への挑戦

創業後の転機は突然訪れた。初代代表の退任により、山本は二代目CEOへ。

神奈川県のコロナ対策を皮切りに、自治体の現場課題へ深くコミットする中で、災害対応という“最大級のカオス”に向き合うことになる。能登半島地震や豪雨対応、厚生労働省・デジタル庁との連携――多主体・多拠点・多要件が交錯するプロジェクトでは、「見えない前提」を可視化し、関係者の合意形成を設計する図解ファシリテーションが真価を発揮した。

要件の粒度を合わせ、プロセスを標準化し、最短で実装に落とす。結果として、ワークログは“早く、正確で、現場が使える”仕組みづくりで評価を獲得。防災DXの領域で、テクノロジーと運用デザインを橋渡しする独自ポジションを築く。

肩書きの知名度に頼らず、成果で語る会社へ――その歩みは加速した。

自己紹介を超える「カオス整備屋」

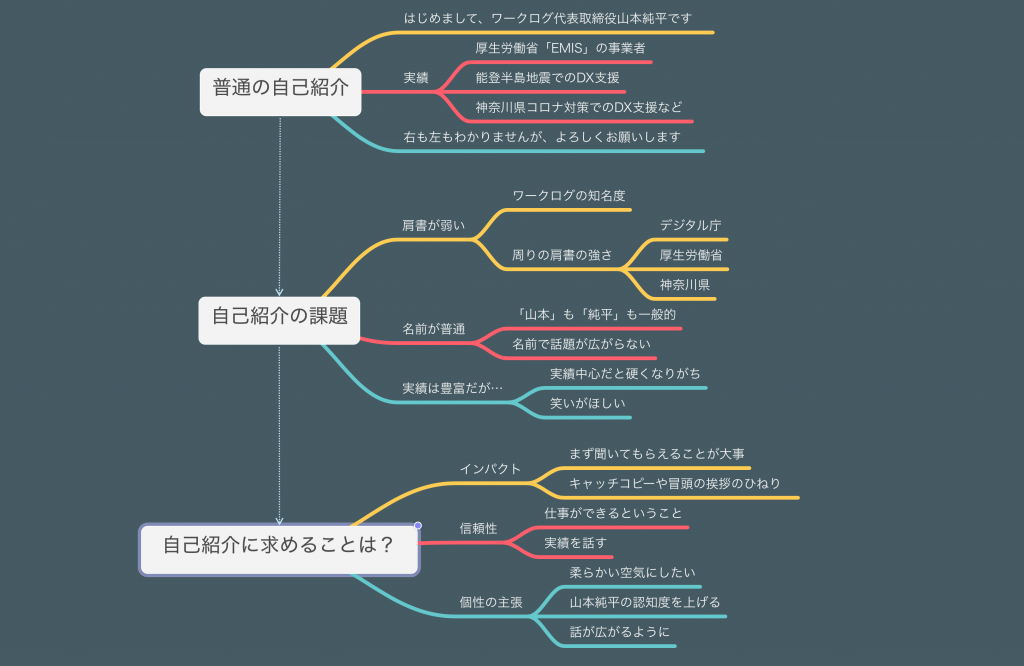

「実績は増えたのに、自己紹介が刺さらない」――山本の葛藤は、インパクト・信頼性・個性の三要素をどう同居させるかにあった。

冒頭で耳を奪い、実績で安心させ、最後に記憶へ刻む一言を残す。試行錯誤の末に生まれた答えが「カオス整備屋」だ。

防災DXの修羅場で培った“カオスを構造へ変える”仕事観を一語に圧縮し、図解と合意形成をコアスキルとして提示する。ブランドや肩書きに依存せず、目の前の混沌をほどき、行動可能な計画に翻訳する――その姿勢自体が差別化になる。

番組やウェブでの図解公開、名刺やSNSの言語設計まで含めて、コミュニケーションを統一。自分を語る言葉が定まると、案件の期待値も揃い、チームのアウトプットはさらに強くなる。紹介は肩書きではなく、再現性のある“役割”で語る時代へ。カオス整備屋の挑戦は続く。

”山本純平を図解”編 完結。

司法書士を志した学生時代から、IT企業での模索、そして上司と共に飛び込んだ独立起業。小さな受託案件から始まったワークログは、コロナ対策や能登半島地震の現場を経て、防災DXの旗手として存在感を増していきました。その歩みは常に“カオス”との対峙であり、山本淳平が編み出した「図解思考」と「合意形成のデザイン」が、大企業や行政との信頼を築く力となっています。

そして辿り着いた自己紹介の答えが「カオス整備屋」。単なるキャッチコピーではなく、山本のキャリアと哲学を一言に凝縮した言葉です。混沌を恐れず、構造化して次の一歩を導く――それは防災現場でも、ビジネスの会議室でも変わらない使命。

彼の人生を通じた挑戦は、まるで壮大な図解のプロセスそのもの。曖昧さを解きほぐし、線で結び、形にしていく。その先に広がる未来図は、まだ誰も見たことのない「カオスの地図」。さて、次のページにはどんな図が描かれるのか――それはきっと、読者であるあなた自身の物語ともつながっていくのかもしれません。