どうでもいい話題も、図にすればなぜか深く見えてくる。

この番組は頭の体操、時々悪ノリ。見えるようで見えない構造をスッキリ整理する、そんな図解系ラジオです。

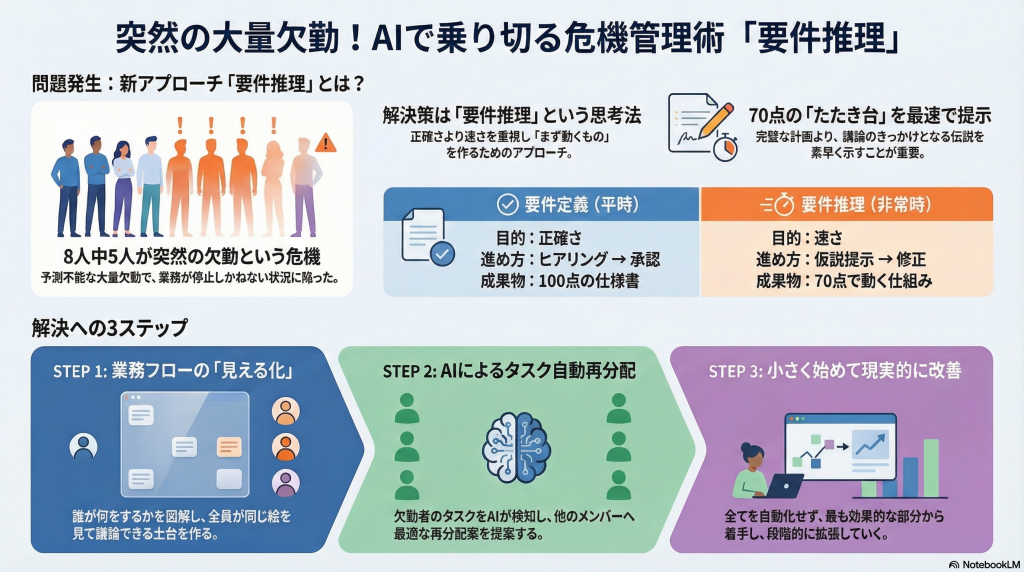

今回のテーマは「リクライブ8人中5人がコロナに。どうしようを図解」です。

「要件定義している時間がない」。災害現場や制作現場の非常時では、それが現実です。

3回にわたるポッドキャストでは、突発的な大量欠勤をきっかけに、山本純平さんが“要件推理”という独自の思考法で状況を整理し、業務フローの可視化からAIによるタスク再分配のプロトタイプまで、一気通貫で形にしていきました。この記事では、その“最短距離で動く方法”を具体例とともにご紹介します。

※ 本記事はポッドキャストの内容を元に生成AIを活用して記事化・図解しています。

要件定義ではない、要件推理とは?

要件推理とは、一言でいえば「聞く前に考える要件定義」です。

普通のプロジェクトでは、ヒアリングして、まとめて、承認をもらって…という順番で進みますが、現場が混乱しているときにそんな時間はありません。

山本がやるのは、話を全部聞き終わる前に「自分が現場責任者ならこう組む」という仮説を先に出すこと。

相手に“叩いてもらう”前提で、最初のたたき台をスピード重視で見せる。すると「あ、それ違う」「いや、こっちはOK」と、要件が一気に具体化していくんです。

目的は“正確さ”ではなく“動かすこと”。100点の仕様書をつくるより、70点でも現場が回る仕組みを先に出す。

それが要件推理の真骨頂です。

5人同時欠勤。どう動く?

ある週、リクライブで8人チームのうち6人が体調不良。

「これはマジでやばい」となった瞬間、最初にやったのは“仮説で動く”ことでした。

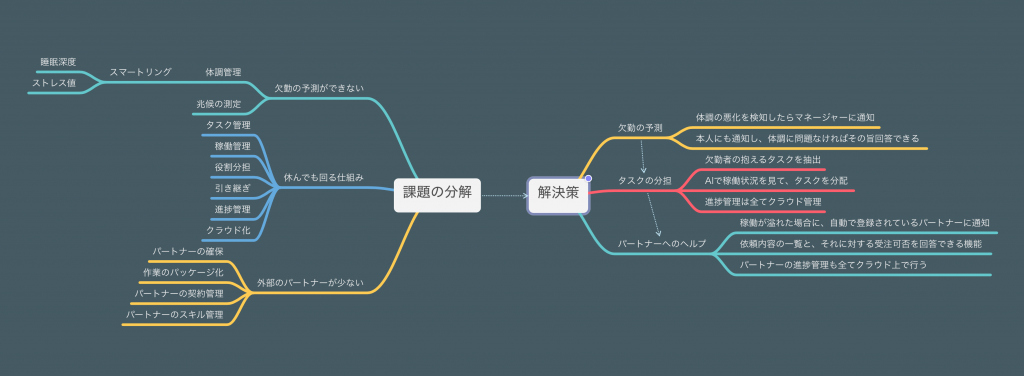

課題はざっくり3つ。

①欠勤を予測できない

②休んでも回る仕組みがない

③外部パートナーをうまく活かせてない

理想の絵はこうです。

スマートリングなどで体調の兆候をキャッチ → タスクをクラウドで一元管理 → AIが自動で仕事を再分配 → それでも足りない分は外部パートナーにSOS。

細かいルールは後でいい。まずは「この流れでいけそうか?」を関係者に見せる。

完璧よりスピード。これが、非常時の現場を前に進めるコツです。

“読める”業務フローを描く――平時と有事の二層設計

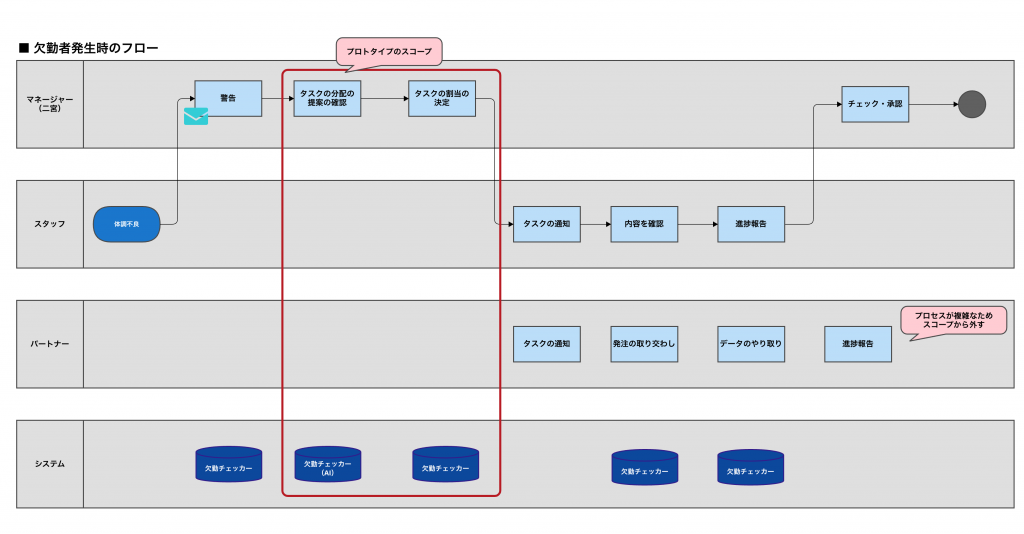

次にやったのは業務フローの整理。

誰が、いつ、どのシステムで、何をするのか。

これを“見てわかる”レベルに落とし込みます。A3で読めない図はNG。

レーンは4本。〈マネージャ/スタッフ/パートナー/システム〉。

平時フローは「依頼→登録→アサイン→進捗→レビュー→完了」。

有事フローは「体調アラート→影響タスク抽出→AI分配→承認→外注→完了」。

大事なのは“正しい図”じゃなく、“全員が同じ絵を見て話せる図”にすること。

議論の土台ができれば、次のプロトタイプづくりが一気に速くなります。

業務フローは“正解を描くもの”ではなく、“会話を生むもの”です。

全員が同じ図を見て議論できることが、次章で紹介するプロトタイプの精度を上げる鍵になります。

AIでタスクを再分配してみた

ここからは実験フェーズ。

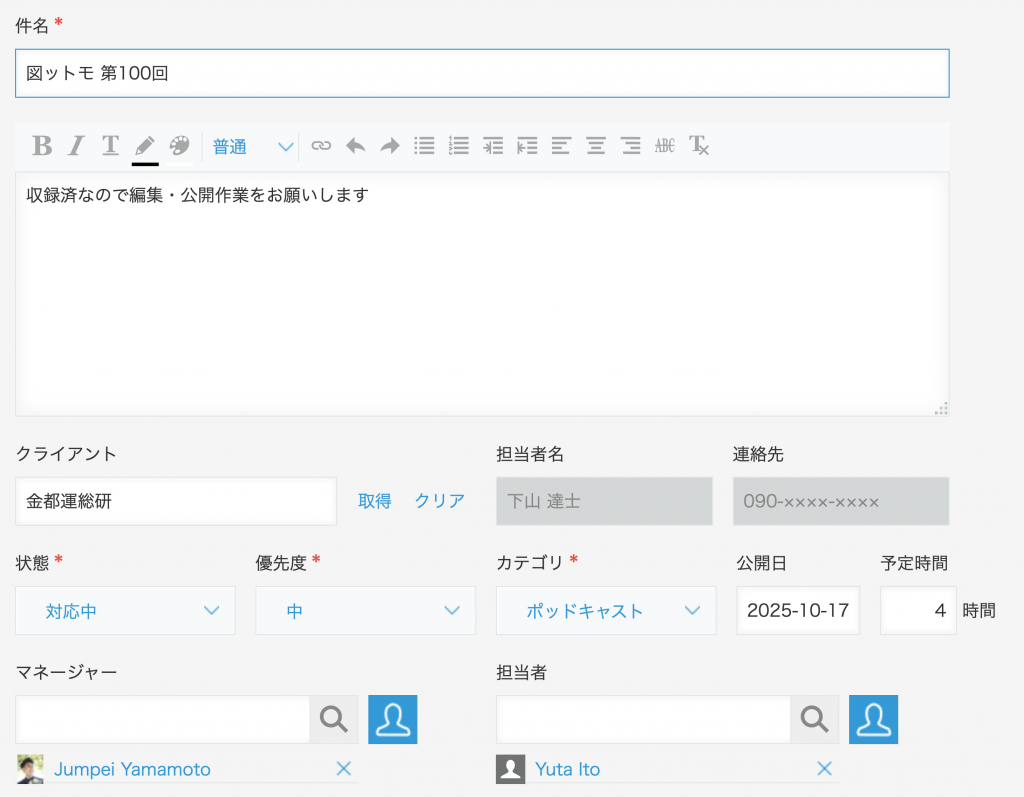

題材にしたのは「ポッドキャスト編集タスク」。公開日が固定されていて、属人性も比較的低い。ちょうどいい。

必要なデータはシンプルです。

件名・概要・担当者・優先度・カテゴリ・公開日・想定工数・リンク。

これだけあればOK。

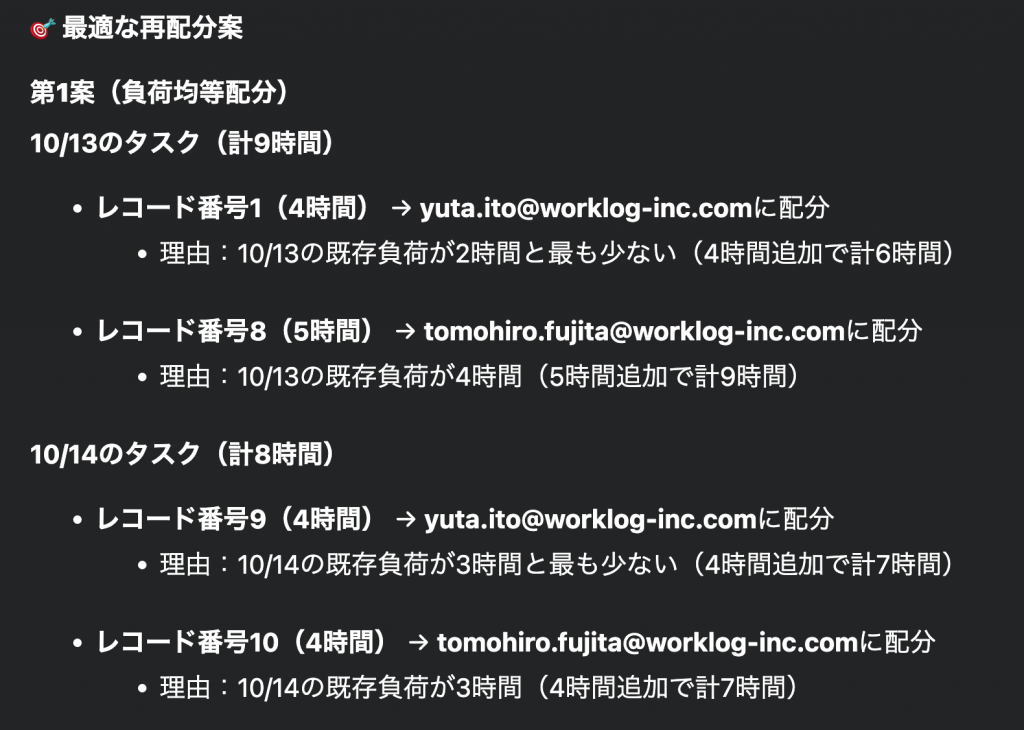

欠勤した人の“公開日直前タスク”をAIが自動抽出。

ほかのメンバーの工数・締切と照らし合わせて再分配案を出します。

マネージャーが「承認」ボタンを押せばタスクが更新され、負荷はきれいに平準化。

“明日の混乱”を前日に防げるようになりました。

さらに、スキルタグや機材制約を入れれば、より現実的な分配も可能です。

全部を自動化しようとせず、“効くところから動かす”のがポイントです。

今後はスキルタグ(編集/デザイン/収録など)や機材・リモート可否を属性として追加することで、より精緻な分配が可能になります。

重要なのは「全部を自動化しない」こと。属人性の低い領域から段階的に始めることで、最小労力で最大の効果を得られます。

現実との折り合いをつける

理想はかっこいい。でも現実は、予算と契約の壁があります。

だから、最初から100点を狙わず、できるところから。

- 体調予測は“あればいい”。まずは欠勤申告フォームで代用。

- 外注は“常時プール制”。スキルカードと単価、NDAのテンプレを先に準備。

- 見積りは“段階課金”。「フロー設計 → プロトタイプ → 拡張」で区切る。

運用の工夫も大事です。

公開日×工数で赤信号を出し、AI提案→承認→通知→更新をワンクリックにまとめる。

人は「判断」に集中し、システムが「動作」を担う——そんな分担が理想です。

まとめ――非常時を“ふつう”にする

要件定義は“正確さ”の技術。

要件推理は“速さ”の技術です。

非常時には、まず“動くもの”をつくって、そこから叩いてもらう。

A3で読めるフローと、最小限のデータ定義、AIの自動分配。

この3つがそろえば、「誰かが休んでも回るチーム」は現実になります。

完璧を目指さず、まずは一歩。

公開日が動かない仕事から始めて、小さく効かせていく。

それが、非常時を“ふつう”に変える最短ルートです。